あけましておめでとうございます!みやしょうです!今年も現場での発見をたくさん発信していきたいと思っているのでよろしくお願いします!

今回は、去年書き切れなかった基礎の 配筋検査 について書いていきたいと思います!

配筋検査とは、鉄筋が図面通りに正しく配置されているかを確認することです。基礎段階での配筋なのでここで不備があると、これから建つ家全体に影響が出てしまいます。不備がないか慎重に検査していきます。

まず※捨てコンクリートの上に防湿シートがしっかり被せられているかを確認します。防湿シートは文字通り湿気が上がってこないように防ぐ役割を果たします。隙間なく敷かれているかを確認します。※地下の土を掘り終えて地盤を固めた後に打つコンクリート。

次に図面に記載通りの幅で正しく配筋されているかを確認します。鉄筋の幅だけではなく太さの指定もあるので確認していきます。

鉄筋の太さやピッチ(間隔)は図面では記号で表記されています。例えば『D13@200』という表記があるとします。『D』というのは 異形鉄筋 を意味します。異形鉄筋とは表面にリブや節と呼ばれる凸凹を付けた鉄筋のことです。凸凹があることで表面がツルツルしている丸鋼よりもコンクリートとの付着力が高くなっています。

Dに続く 13 は鉄筋の 直径が13mm という意味で、太さを表します。数字が大きくなるほど太い鉄筋ということですね\(^o^)/

そして @200 は 鉄筋同士の間隔 を表します。なので『D13@200』と書かれている場合は、直径13mmの異形鉄筋を200mm間隔で配置する。という意味です。意味が分かるまではただの記号ですが、分かると少しだけ図面が読めた気分になれます\(^o^)/

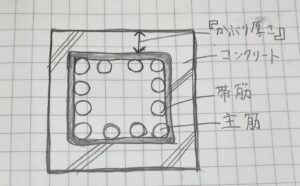

次にかぶり厚さがしっかり確保できるか検査をします。かぶり厚さとはコンクリート内の最も外側の鉄筋からコンクリート表面までの距離のことです。

鉄筋は空気中で錆びる性質がありますが、コンクリートがアルカリ性なので錆びを防いでくれます。しかしコンクリート自体は空気にさらされているので酸化され※中性化されます。中性化が鉄筋まで浸透すると錆びを発生させてしまいます。そこでかぶり厚さをしっかり確保することで中性化が鉄筋まで浸透するまでの時間稼ぎとなり、コンクリートの長持ちに繋がります。※二酸化炭素によって生じる鉄筋コンクリートの劣化のひとつ。中性になると鋼材の耐腐食性が低下する。

配筋検査の時点ではコンクリートを流し込む前の段階なので、かぶり厚さを確保する為に捨てコンと鉄筋の間にスペーサーと呼ばれる仮設部材を設けます。

最後に継手長さを検査します。配筋現場をよく見てみると鉄筋が2本重なっている部分があります。1本の鉄筋の長さにも限りがある為、複数の鉄筋を繋ぎ合わせて施工していきます。この重ね長さにも規定があり図面に表記されています。

例えば『40d』と表記があるとします。『d』は皆さんご存知、異形鉄筋の直径のことです(^O^)/使用されている鉄筋がD13の場合、直径は13mmなので40×13=520mmとなります。つまり 重ね長さは520mm以上は確保しなければいけない ということです。一つの検査でも確認することがたくさんあって面白いです(^O^)

図面通りに配筋されている現場は綺麗でした!これからも色んな検査に同行してもっと図面をスラスラ読めるようになりたいと思います!

今年は兎年なので飛躍できるように頑張っていきます!🐇